新規人工足関節

外側進入人工足関節運用方針

外側進入人工足関節(ジンマーバイオメット TM ankle)導入にあたり、安全且つ適正に使用するため、一般社団法人日本足の外科学会で定めた運用方針を報告します。

2018年に外側進入人工足関節を本邦初導入するにあたり、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)より公益社団法人日本整形外科学会を通して一般社団法人日本足の外科学会に、安全使用のための施策を作成する様要請がありました。要請に対し日本足の外科学会理事会で審議し、「外側進入人工足関節全置換術普及安全委員会」を設置し、現在は「医療安全委員会」と改名し活動しております。これまで当該委員会を中心に、新規人工足関節の臨床成績向上を目的に運用方針を協議して参りましたので、下記に報告いたします。また、手術適応、術前後に収集すべき情報についても協議し決定いたしましたので合わせて報告いたします。運用の際にはこれらの内容も参照していただきたく存じます。

PMDAからの本運用方針策定の主たる理由は、本邦において現在までの人工足関節置換手術症例数は他の人工関節置換術症例数と比較すると非常に少なく、且つ、外側進入アプローチという人工足関節分野では新しいコンセプトの手術手技用いる製品のため、学会にて定められた運用方針に基づき、安全且つ適正に使用していただきたいという要望によるものです。

本運用方針は、人工足関節の臨床成績向上に繋がると信じておりますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

外側進入人工足関節の運用方針

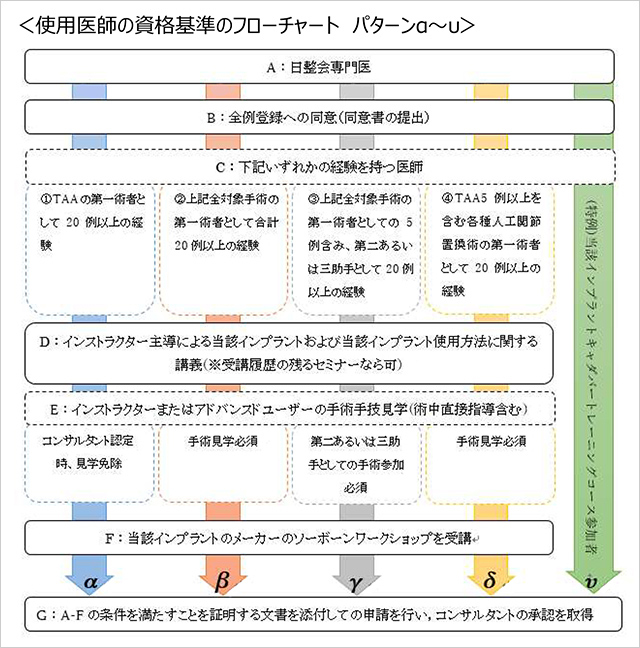

- 外側進入人工足関節を使用できる医師の資格基準を策定する(下記)。

- 外側進入人工足関節運用委員を制定し、資格取得のためのプログラムの作成およびその講師資格を明確にする。

- ユーザーには全症例の登録を義務づける。(現時点ではJOANRに登録)

使用医師の資格基準

下記の要件を全て満たす医師

- A)

- 公益社団法人日本整形外科学会の専門医資格を所持

- B)

- 全症例の報告登録への同意(当面5年間は全症例の登録が義務)

- C)

-

人工足関節置換術もしくは同様の治療計画や手術手技を要求される足関節手術(具体的には関節切開下の関節固定術および脛骨遠位矯正骨切術の2者)に関する十分な知識と経験を持つ医師(下記①~④のいずかに該当)

- ①

- 人工足関節全置換術(TAA)の第一術者として20例以上の経験

- ②

- 全対象手術の第一術者として合計20例以上の経験

- ③

- 全対象手術の第一術者として5例を含み、第二あるいは三助手として20例以上の経験

- ④

- 人工足関節全置換術5例以上を含む各種人工関節置換術(股、膝関節など)の第一術者として20例以上の経験

- D)

- インストラクター主導による当該インプラントおよび当該インプラント使用方法に関する講義

(※受講履歴の残るセミナーなら可)

- E)

-

インストラクターまたはアドバンスドユーザーの手術手技を見学もしくは術中に直接指導された医師

- C-①

- に該当し,特にコンサルタントが認めた場合は免除

- C-②

- もしくは④に該当する場合は手術見学で認定

- C-③

- に該当する場合は、第二もしくは第三助手としての手術参加が必須

- F)

- 当該インプラントのメーカー主催のソーボーンワークショップを受講

- G)

- A-F)の条件を満たすことを証明する文書を添付しての申請を行い、コンサルタントの承認を取得後、医療安全委員会より認定証が発⾏される。

- ※

- 特例として、当該インプラントキャダバートレーニングコースに参加し、修了証を所持する場合は、上記D-Fの項目は免除(ただし手術経験は上記Cに準じ,コンサルタントの承認が必要)。

新規人工足関節運用委員の制定基準

コンサルタント

| 役割 | 当該運用方針の承認およびインストラクターの承認 |

|---|---|

| 資格 | 一般社団法人足の外科学会 理事⻑、副理事⻑および歴任者 |

インストラクター

| 役割 | 当該インプラント製品講演の講師及び手術⾒学における手技指導 |

|---|---|

| 資格 |

上記①~④の資格要件を全て満たした医師をコンサルタントがインストラクターに認定 |

アドバンスドユーザー

| 役割 | 手術見学における手技指導 |

|---|---|

| 資格 | 外側進入人工足関節を第一術者として10症例以上使用経験のある医師/ライセンス保持者から申請された①外側進入人工関節(TM ankle)全例(最低10症例)の手術時間と術前後荷重単純X線、②術後1 年以上経過した症例のJSSF scale10症例分を当該委員会にて審査し、アドバンスドユーザーに認定 |

| ※ | なお当運用方針は外側進入人工足関節の普及状況に合わせて随時当該委員会で検討のうえ改定する。 |

- お問い合わせ

-

一般社団法人日本足の外科学会

E-mail:jssf-post@as.bunken.co.jp※ 件名を「医療安全委員会」としてください。

2018年12月15日 一般社団法人日本足の外科学会理事会にて承認

2022年5月19日 一般社団法人日本足の外科学会理事会にて改定を承認

外側進入人工足関節手術適応および後療法

適応要件

対象関節の機能障害が日常生活上の支障となっており,以下A・Bのいずれかに該当

- A)

- 上部関節面の高度な軟骨摩耗(高倉・田中分類Stage 4)

- B)

-

- 底背屈ROMの合計が15度未満もしくは5度以上の背屈制限

- 年齢が70歳程度以上,もしくは同程度に活動性が低下

- アライメント異常が軽度~中程度

- 単純X線立位正面上での距骨滑車内外反傾斜角(下腿軸の直交線と距骨滑車上面の接線がなす角度)が10°以内

- 単純X線立位側面上で距骨の前後方向の亜脱臼が認められないもの(具体的表現は具体的な内容は検討のうえでメール合議)

適応注意要件

- 著明なアライメント異常(上述の範囲外)

- 明らかな足部変形(凹足や扁平足)の合併

- 明らかな内側靭帯不全の合併

- 70歳未満もしくは術後活動性に対する要求が比較的高い場合

- 周辺骨質が不良なもの(高度の骨粗鬆,巨大骨嚢胞)

- 注意要件に該当する症例は、足の外科手術全般に習熟した術者が行う、もしくはコンサルタント/インストラクターの指導の元に行うこと

絶対的禁忌

- 対象関節の局所もしくは周囲に活動性の感染がある状態

- 新鮮外傷

- 距骨壊死

後療法

- 術後2週間以上は外固定と全免荷により患部安静

- 術後6~8週程度までは外固定 and/or荷重制限による患部保護下で歩行訓練

術前後に収集を必要とする、もしくは推奨する資料

必須項目

- 日本足の外科学会 足部・足関節治療成績判定基準 JSSF スケール

- 日本整形外科学会・日本足の外科学会 足部足関節評価質問票SAFE-Q

- ROM(当学会が推奨する計測方法)

- 立位単純X線2方向

推奨項目

- 下肢全長アライメント撮影(原口法)

- 最大底背屈位での単純X線側面像

- 中間位足関節単純CT

- 立位距骨下撮影

情報収集時期は、術前・術後3か月・術後半年・術後1年・その後1年ごととする